1 / MAIS ENFIN, "ça" NE TE RESSEMBLE PAS

Tout le monde a entendu cette sentence absurde un jour où l'autre. Alors ?

Que faire de ce "ça", de ce qui ne serait pas simplement acceptable, hors de cadres convenus, des idées reçues de notre identité supposée ?

Or, personne ne s'étonne de ne pas parler de la même manière, sur même registre, avec un enfant de 5 ans, un adulte de 40 ou à propos d'un film dans un dialogue intérieur à la sortie d'un cinéma. Le contraire serait inquiétant.

De même, que faire de nos désirs pluriels, d'autre chose, d'ailleurs, de différences, de divergences ?

A partir de 2008, avec ses rencontres avec Cy Twombly, Elisa Brune, Edouard Glissant et la lecture de Fernando Pessoa et Marcel Proust entre autres, Séroux a vu ses recherches prendre une extension conceptuelle considérable tout à la fois scientifique, artistique et littéraire.

Peindre, composer, écrire: me parcourir.

Là est l'aventure d'être en vie.

Henri Michaux

La rencontre de collectionneurs dont le premier fut le belge René Withofs fin 1980 lui fit saisir l'excellence de ce pluralisme que nombre d'entre eux développent avec intelligence.

En miroir, les démarches répétitives de beaucoup d'artistes, fondées sur un désir de reconnaissance fait peine à voir . Une ligne graphique, une technique, un processus, et voilà l'affaire ?

"JE" EN "NOUS"

Deux pièces de William Shakespeare citent la même évidence:

I am not what I am.

> Dans "Othello" (Acte 1, Scène 3) : Iago prononce cette phrase pour exprimer son hypocrisie et sa duplicité. Elle illustre la complexité de son personnage et la manière dont il cache une part importante de sa véritable personnalité.

> Dans "Twelfth Night" (Acte 2, Scène 4) : L'affirmation est prononcée par le personnage de Feste, le fou de la pièce en référence aux masques que les individus portent en toutes circonstances.

Qui dit "je" en nous ?

Cet essai de Claude Arnaud montre comment les grandes « fabriques » qui ont produit et sculpté les postures classiques des identités sociales depuis l'Antiquité.

La religion, la patrie, le milieu, le genre sexuel ont très largement et heureusement perdu de leur savoir-faire ; l'identité ne s'hérite plus.

Désormais elle s'acquiert pour qui veut goûter à son libre arbitre. Aujourd'hui, nos "scénarios de vie", plus ouverts et variés que par le passé enrichissent profondément nos potentialités.

Les œuvres présentées ici en sont le témoignage et le reflet.

LE POINT DE VUE DU PSYCHIATRE ERIC BERNSTEIN

Vers les années 1960, Eric Berne fonde l'analyse transactionnelle. Il étudie la personnalité en identifiant trois États du Moi distinct : le Moi Parent, le Moi Adulte et le Moi Enfant. Chaque État jouit de ses propres pensées, sentiments, comportements caractéristiques. L'Analyse des interactions entre ces trois États permet de comprendre les subtilités cognitives de la dynamique personnelle et interpersonnelle.

Les relations verbales et non verbales entre ces États du Moi enrichissent en permanence nos rapports au monde, aux autres et à soi.

Eric Berne a également développé la notion de "jeux psychologiques" qui se produisent lorsque des individus plus ou moins psychorigides cultivent des schémas comportementaux répétitifs basés sur des croyances, des scénarios normatifs inconscients très souvent destructeurs.

2 / A CONTRE-COURANT

du selfie

UN CONTRE-COURANT ARTISTIQUE

On retrouve ces schémas répétitifs partout dans l'histoire de l'art. Beaucoup d'artistes en quête de visibilité mettent au point un code visuel, une technique, un processus qu'ils répètent et déclinent à l'infini.

Satisfaire la critique, le marché, la reconnaissance sociale, tout est bon pour exister sous couvert d'un Storytelling d'obsessionnel. Peu de gens et peu d'artistes échappe totalement à l'emprise de leur époque, qu'ils s'y insèrent en profitant de l'air du temps, ou qu'il y résistent. Mais ceux qui comptent sont hors cadre. Ailleurs que dans le coup. Jamais d'une école.

L'OEIL LUCIDE D'UN ANTHROPOLOGUE

Dans son Anthropologie structurale, Claude Lévi-Strauss commente l'œuvre de Picasso :

"Il a très bien traduit l'esprit profond de son époque, et si j'avais une réserve à faire, ce serait qu'il l'a trop bien traduit et que son œuvre constitue un témoignage parmi d'autres, de cet espèce d'emprisonnement que l'homme s'inflige chaque jour davantage au sein de sa propre humanité ; enfin, que Picasso ait contribué à resserrer cette espèce de monde clos où l'homme, en tête à tête avec ses oeuvres, s'imagine qu'il se suffit à lui-même. Une sorte de prison idéale. Et plutôt morne."

UNE TENTATIVE D'EVASION

En 1936, Antonin Artaud, en pleine possession de ses moyens, donne trois conférences à l'université de Mexico. Il s'était embarqué pour des outremers dans l'espoir d'y trouver des sources d'une connaissance qui pourrait démentir une sorte de décrépitude qu'il perçoit dans sa culture initiale. Il estime qu'elle se stérilise en Europe, se fonde sur de fausses idées de la vie. Il aspire à tisser de multiples liens entre d'une part des hommes différents dans toute leurs diversités et l'univers d'autre part dont on commence à mesurer l'extrême foisonnement formel. Il cherche notamment à étendre la notion de réalité(s) en la dégageant de considérations utilitaristes.

LE PRECEDENT DE GERHARD RICHTER

« J’ai une santé moyenne, une taille moyenne (1,72 m), je suis moyennement beau. Si j'évoque ceci, c’est parce qu’il faut avoir ces qualités pour pouvoir peindre de bons tableaux. »

Gerhard Richter / Texte de 1966

Né à Dresde en 1932, ce peintre allemand polymorphe, monument de l'art contemporain, aborde tantôt des sujets figuratifs, tantôt des œuvres abstraites. Voici trois clés de lecture de son œuvre :

Le pluralisme esthétique.

Richter explore une grande variété de styles et de techniques artistiques tout au long de sa carrière. Il passe par exemple alternativement de la peinture abstraite à la peinture figurative.

La réflexion sur la perception :

Il remet en question la façon dont nous voyons et interprétons le monde qui nous entoure en créant des œuvres qui semblent à la fois réalistes et floues, abstraites et concrètes. Cette exploration de la perception visuelle rappelle les préoccupations philosophiques liées à la manière dont nous construisons notre réalité à travers nos sens.

Dialectique entre le hasard et le contrôle :

Richter utilise aussi des techniques de hasard, telles que le raclage de la peinture ou le floutage de l'image. Cette dialectique entre le hasard et le contrôle peut être interprétée comme une réflexion sur la tension entre la spontanéité et la planification.

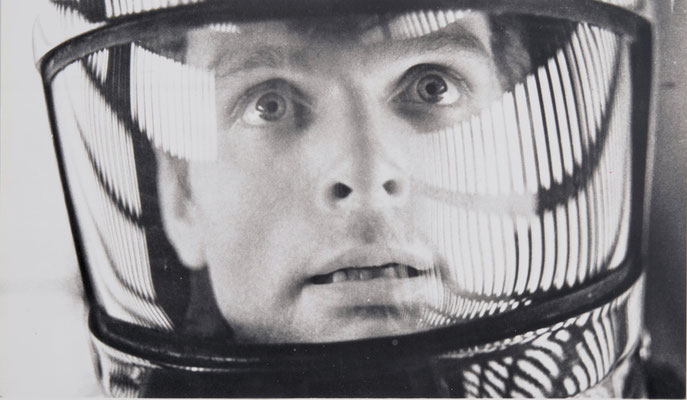

CELUI DE STANLEY KUBRICK

Au cinéma, Stanley Kubrick fait partie des cinéastes hors normes entre autre pour la grande diversité des genres de films qu'il a tourné tout au long de sa vie.

Expérimentation formelle

Kubrick repoussait les limites de la narration. Il a expérimenté avec des techniques de réalisation novatrices, notamment la composition visuelle, le montage, la photographie et l'utilisation de la musique pour créer des expériences visuelles uniques.

Diversité des genres

Il a réalisé des films dans une variété de genres, allant de la science-fiction ("2001: l'Odyssée de l'espace" et "Orange mécanique") au film de guerre ("Full Metal Jacket"), en passant par le film noir ("Lolita") et le drame psychologique ("Shining"). Sa capacité à s'immerger dans différents genres est un exemple éloquent de son pluralisme formel.

Adaptabilité

Il était réputé pour son sens de l'adaptation aux besoins de chaque projet. Il prenait le temps nécessaire pour se familiariser avec le matériau source (livres, nouvelles, etc.) et trouvait des moyens créatifs pour adapter ces histoires sur grand écran.

Utilisation de l'image

Sa maîtrise des images est un élément central de sa pluralité de formes.

Exploration de thèmes universels

Bien que Kubrick ait abordé un large éventail de sujets et de genres, il explorait fréquemment des thèmes universels : l'échec, la violence, la technologie, la folie et la condition humaine. Ces concepts transversaux se retrouvent dans de nombreuses œuvres, quelle que soit la forme spécifique qu'elles prennent.

3 / LE SENS CONCEPTUEL

Pour rappel

L’art est toujours conceptuel. La citation de Léonard de Vinci est clair : « La pittura è cosa mentale », la peinture est une chose de l’esprit.

Ne pas confondre sujet objet

- Le sujet : Quelque soit la technique utilisée, le sujet abordé n'est jamais que le support - prétexte pour l'essentiel: le style, la forme, l'innovation.

- L'objet : Les œuvres qui comptent ouvrent à quelque chose de "sans précédent", qui changera notre vision du monde.

Ainsi, la plupart des œuvres abordent un sujet prétexte qui n'est jamais l'objet de la recherche. L' aventure conceptuelle invite au plaisir d'y débusquer des impensés c'est à dire de l'issu enfoui dans de la couleur et qui pointe le bout de son nez.

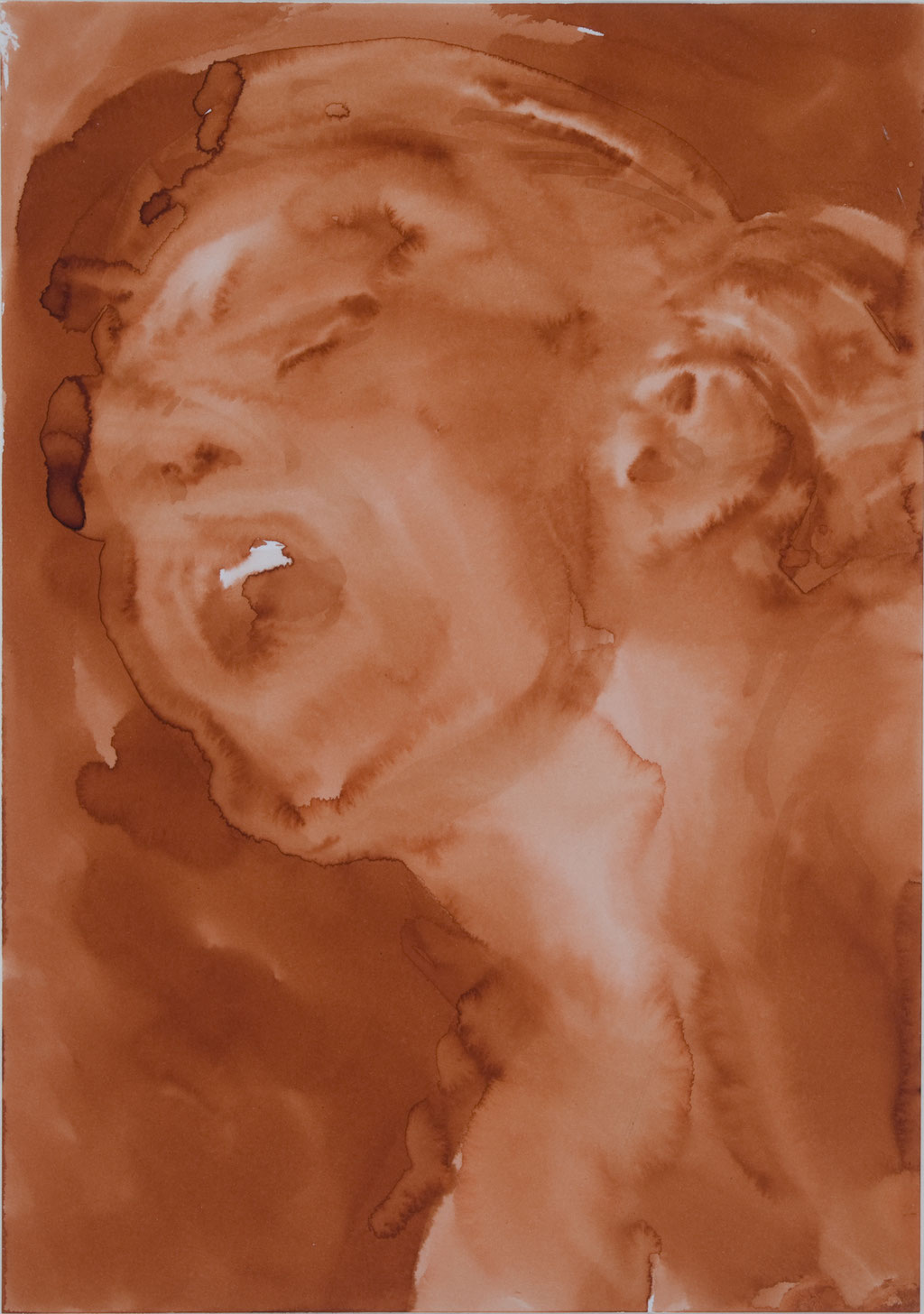

LA REDUCTION D'AMBIGUITE

En science cognitive, ce phénomène fait référence au processus par lequel les individus cherchent à éliminer ou à minimiser l'incertitude et la confusion dans la compréhension des informations ou des stimuli, en utilisant des indices, des contextes ou des signaux pour parvenir à une interprétation plus claire et précise. Cela permet de donner un sens aux informations reçues, en simplifiant les informations complexes.

L'objet : Il s'agit d'étudier ce qu'on appelle en science cognitive une "réduction d'ambiguïté" c'est-à-dire la façon dont ces encres vont être interprétées par le regardeur.

Comment notre regard nous raconte...

Un doute peut surgir : plaisir ou douleur?

- Pour certains, l'évocation du plaisir est évidente, et jubilatoire.

- Pour d'autres, la souffrance saute aux yeux provoquant la répulsion.

BIAIS COGNITIFS

Le doute sur l'interprétation peut induire des tendances à percevoir les choses de manière sélective, à partir d'émotions, de croyances même absurdes.

Les biais cognitifs peuvent entraîner des décisions irrationnelles, inexactes, conduire à des jugements incorrects en favorisant certaines informations au détriment d'autres.

Ils contribuent à la persistance des stéréotypes et des préjugés, empêchent l'apprentissage de nouvelles informations ou la correction de croyances erronées. Ils entraînent des malentendus et des problèmes de communication.

Le travail à partir d'images d'orgasmes féminins invite à réfléchir la manière dont les uns et les autres perçoivent les choses lorsqu'elles ne sont pas univoques.

Air du temps

"Réduire une personne à une identité unique, c'est le début du racisme."

En 2019, tel fut le ton d'une campagne belge pour la défense de la liberté de chacun d'être irréductible à quoi que de soit. Limpide.

En quelques portraits de personnes « ordinaires », la campagne « Le racisme, vous valez mieux que ça ! » sensibilise à l’utilisation de clichés stigmatisants : de stéréotypes en raccourcis, l’identité est trop souvent réduite à une origine supposée simple, une philosophie de vie, une apparence... Déconstruire ses images absurdes...